第13回 災害時母子救護研修 in 福岡 開催報告

第13回 災害時母子救護研修 開催報告

第1回 危機管理医学会内セッション(2025年2月16日開催)

2025年2月16日、福岡医師会館で開催された第1回日本危機管理医学会・学術総会にて、第13回 災害時母子救護研修を実施しました。今回の研修には、九州を中心に40名が参加。地元でのつながりがない中、多くの方々のご協力を得て受講者を集めることができました。本研修では、災害時の妊産婦・新生児・乳幼児の避難所支援をテーマに、災害関連死を防ぐための対応を考えます。急性期には「減災」、亜急性期には「生活の場」となる避難所について、避難所運営ゲーム(HUG)を用いたグループワークを実施しました。

今回は特に、鹿児島の救急郷中会から、姶良市ジュニア・リーダー「どんぐり」に所属する高校生3名が参加し、積極的に議論に関わってくれました。彼らは「どんぐり」でHUGを学んでいることもあり、意見の述べ方や議論の進め方が非常に洗練されていました。また、救急郷中会の「郷中教育」と、HOPPIEの若手育成の取り組みには多くの共通点があると感じました。どちらも地域社会に貢献する人材の育成を目的としており、今後さらに交流を深め、学びを共有したいと強く思いました。

研修を振り返って

HUG終了後、参加者や関係者から多くの温かいお言葉をいただき、改めてこの活動の意義を感じました。研修中はそれらしく話をしていますが、実はこの研修を始めたきっかけは、単なる「ノリ」でした。BLSOメンバーと「面白そうだからやってみよう!」という軽い気持ちでスタートしました。

しかし、初めてHUGを実施した際、寒い体育館に取り残された新生児(HUGカード)を目にし、「母子支援の啓発は必要だ」と強く実感したのが正直なところです。

今回の研修後、「ライセンス制度は?」「ファシリテーターの資格は?」という質問もありましたが、もともと「ノリ」で始めた研修ですので、そういったものは存在しません

それでも、試行錯誤を繰り返しながら、今回の研修が現時点での「災害時母子救護研修の完成形」になったと感じています。本当に、ここまで多くの方とともに学び、成長してきました。

最後に

今回、このような貴重な機会をいただいた第1回危機管理医学会大会長・細谷辰之先生に、心より感謝申し上げます。

「科学の成果は社会に最大限反映されるべきだ」

しかし、実際には現状維持が優先され、科学的な知見が軽視されることも少なくありません。時には、必要な科学的成果が完全に無視されることすらあります。

危機管理医学会は、「科学・生理学を根拠に、人類が直面する危機の軽減・除去の方法論を探る」という目的を掲げています。

その第1回のテーマは、「われわれはサピエンスたりうるのか?」

深い問いかけです。

COVID-19の経験を経て、私たちは本当に学習できたのか?

学んだとしても、それを社会に反映できないのはなぜなのか?

まるで、自分の子どもに問いかけるような、細谷先生ならではのメッセージが込められているように感じました。

この意義深い学会の場で、災害時母子救護研修を開催し、私たちの活動を取り上げていただいたことに、心から感謝いたします。

参加者の皆様、ファシリテーターの皆様、本当にありがとうございました!!

北海道大学 産婦人科 齊藤 良玄

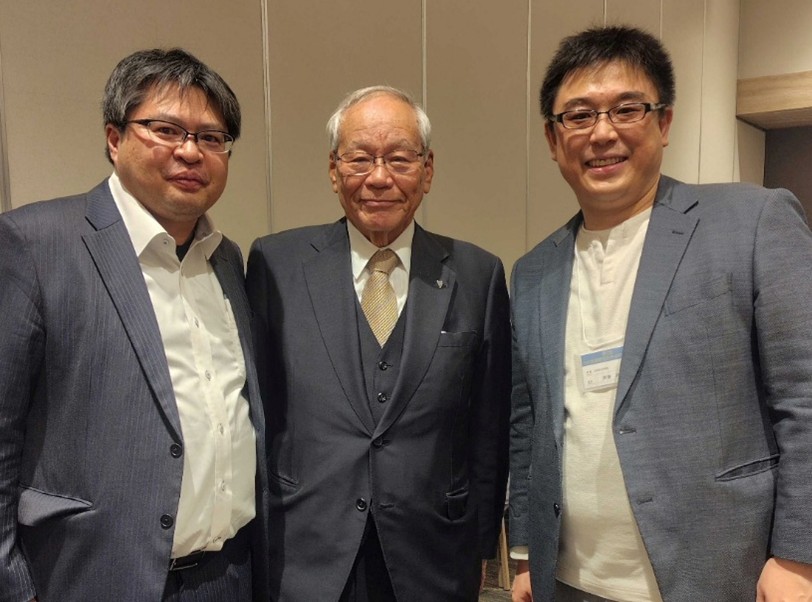

(高知医療センター・渡邉理史先生、世界医師会会長・横倉義武先生、齊藤)